Seloka.id – Di jantung Afrika, tempat tanah menyimpan kobalt, lithium, dan coltan seolah-olah Tuhan pernah menumpahkan isi kantong mineral-Nya, sebuah drama geopolitik sedang ditulis ulang oleh tangan-tangan yang tak pernah menyentuh lumpur tambang.

Di atas meja diplomasi berlapis marmer Washington, dua negara—Republik Demokratik Kongo dan Rwanda—menandatangani sebuah janji damai. Tinta yang digunakan mungkin mahal, tapi seperti biasa, nyawa yang akan membayarnya jauh lebih murah.

Amerika Serikat, dalam edisi kedua dari pertunjukan “Make Deals Great Again,” memosisikan dirinya bukan hanya sebagai penengah, tapi juga sebagai penambang spiritual. Presiden Trump, yang kini kembali ke Gedung Putih seperti karakter utama dalam serial yang ditolak logika namun disukai rating, melihat Kongo bukan sebagai luka kolonial, tapi sebagai ladang emas… atau lebih tepatnya: coltan dan kontrak. Perdamaian, katanya, akan membuka pintu investasi miliaran dolar. Apa yang tidak disebut adalah siapa yang akan memegang kunci pintu itu.

Tapi seperti semua opera sabun yang terlalu sering diputar, cerita ini punya tokoh figuran yang mengganggu naskah. Sebuah kelompok kecil bernama FDLR—pecahan tua dari sejarah pahit Rwanda—menjadi penghalang resmi.

Mereka bukan lagi kekuatan militer; lebih mirip sisa-sisa sejarah yang masih membawa senapan karena belum ada yang memberi mereka pulpen. Tetapi dalam perjanjian ini, FDLR menjadi simbol: jika mereka tidak “dinetralkan,” Rwanda tidak akan menarik pasukannya dari timur Kongo. Dan jika Rwanda tidak menarik pasukannya, maka para investor akan terus menunggu, dan Trump akan terus bertanya mengapa tambangnya belum juga dibuka.

Yang menarik, tak ada satu pun klausul keras untuk kelompok M23, gerilyawan yang jauh lebih kuat, lebih terorganisir, dan menurut banyak laporan, didukung langsung oleh Rwanda. Mereka menguasai kota-kota kaya tambang, mengatur aliran coltan seperti perusahaan logistik bawah tanah, dan bahkan duduk semeja dengan pemerintah Kongo di Doha.

Tapi seperti biasa, siapa yang punya senjata lebih besar boleh memilih kursi, dan siapa yang punya cadangan mineral boleh bicara lebih pelan—karena semua sudah paham bahwa suara yang rendah justru paling mahal dalam diplomasi.

Konflik ini, pada akhirnya, bukan tentang ideologi. Ini soal logistik: logistik uang, logistik mineral, logistik narasi. FDLR mungkin hanya alasan. M23 mungkin kenyataan. Tapi yang jadi korban tetap sama: masyarakat sipil, yang dari tahun ke tahun pindah kamp pengungsian seperti pindah musim, dengan harapan yang makin tipis dan dunia yang makin pintar berpura-pura peduli.

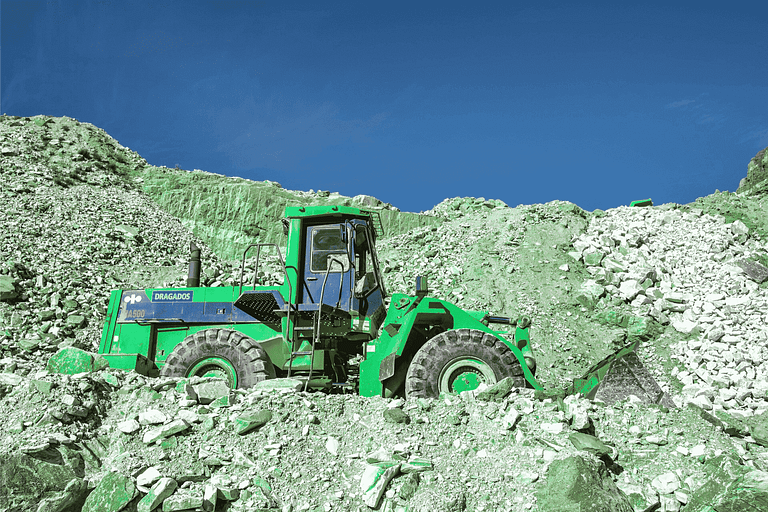

Di sisi lain, coltan tetap dicuri dari tanah Kongo, diselundupkan ke Rwanda, dicampur dan dicap ulang menjadi “legal,” lalu dijual ke pasar internasional untuk menghidupi gawai pintar kita. Dunia menuduh, lalu membeli. Dunia memprotes, lalu mengimpor.

Trump, dalam bayangan besar-besaran tentang kejayaan industri Amerika, mungkin membayangkan dirinya berdiri di atas tambang Kongo sambil tersenyum puas. Tapi dari sini, dari tanah yang merah oleh debu dan janji kosong, senyum itu tampak seperti ironi yang kehabisan punchline.

Kongo kembali dijanjikan damai. Rwanda kembali diberi ruang negosiasi. Amerika kembali merasa pahlawan. Dan rakyat? Mereka hanya berharap hari ini tidak terlalu berisik. Karena damai tidak selalu datang dengan drum upacara. Kadang ia hanya tiba sebagai hening yang aneh—di sela suara helikopter, logistik bantuan, dan tumpukan kontrak yang belum dibaca siapa pun di desa-desa.