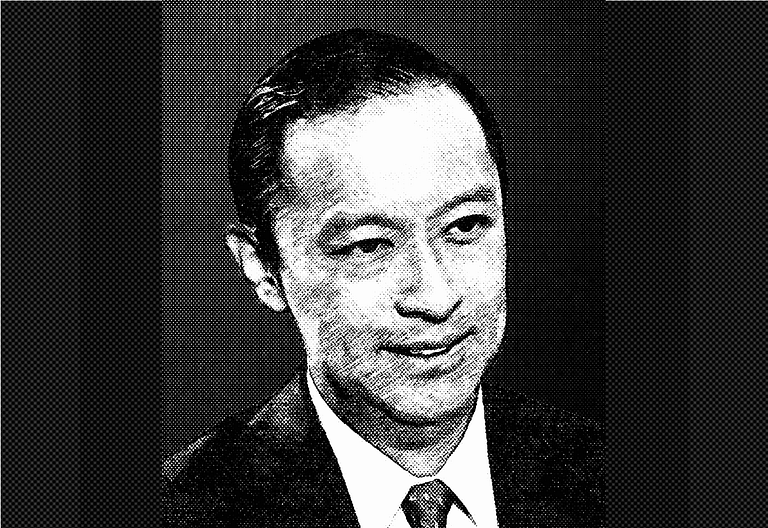

Jakarta, Seloka.ID — Putusan menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 750 juta terhadap Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, bukan hanya soal hukum. Narasi publik berubah menjadi ruang refleksi kolektif soal integritas lembaga hukum di negeri ini.

Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, M. Endriyo, menyebut keputusan itu sebagai tendangan ke akal sehat—sebuah putusan yang membungkus kebijakan publik dengan label pidana. Dalam pandangnya, vonis itu lebih cocok disebut kriminalisasi kebijakan daripada penegakan hukum yang adil.

Endriyo menggambarkan proses hakim seperti prognosis medis salah: kasus yang mestinya mengarah pada putusan bebas murni, malah dibungkus vonis hukum berat.

Ia menyoroti bahwa selama persidangan, minim bukti aliran uang, tidak ada niat memperkaya diri, dan unsur mens rea tidak pernah terkonfirmasi. Meskipun demikian, hakim tetap menetapkan Tom sebagai pelaku korupsi atas dasar kerugian negara yang hanya bersifat potensi administratif.

Dukungan terhadap Tom justru membludak—dari tokoh oposisi seperti Anies Baswedan, pelbagai akademisi termasuk Saud Situmorang eks Wakil Ketua KPK, hingga opini publik yang mempertanyakan satu hal sederhana: mengapa hanya Tom yang menjadi tersangka, padahal kebijakan impor gula disahkan bersama kabinet?

Situmorang memandang kasus ini sebagai political trial yang menargetkan tokoh politik yang tidak lagi berada dalam lingkar kekuasaan.

Sementara itu, menanggapi putusan itu, pakar hukum lain seperti Dr. Edi Hasibuan justru menilai vonis sebagai bukti supremasi hukum yang tak kenal pangkat atau reputasi. Ia menegaskan bahwa proses persidangan berjalan dengan alat bukti, saksi dan fakta lapangan, tanpa intervensi politik.

Menurut Edi, tindakan Tom memenuhi unsur delik korupsi karena ia mengambil keputusan tanpa tata kelola dan pengawasan antarkementerian yang memadai.

Yang membuat publik bertanya: apakah ini soal prinsip atau simbol? Jika kebijakan yang tidak mengandung unsur kriminal bisa dihukum dengan pasal korupsi, maka batas antara kekeliruan administratif dan tindak pidana semakin kabur.

Kritikus seperti pengamat dari UMSU menyebut bahwa putusan ini mencederai keadilan dan memancing ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum nasional yang seharusnya netral dan objektif.

Ketika hakim memutuskan Tom terbukti bersalah meski tidak menikmati hasil korupsi, publik menyaksikan bahwa hukum kini bisa menggantikan ruang konsultasi dan perdebatan kebijakan.

Ironisnya, politikus yang mengambil kebijakan besar—bahkan dengan niat baik—bisa dipenjara tanpa sistem hukum membuka ruang refleksi substansial atas keputusan mereka.

Tom Lembong hari ini menjadi simbol dilema sistem hukum Indonesia: apakah keadilan berarti tanpa kompromi, atau akal sehat diabaikan demi stabilitas sistem?

Dan jika satu figur teknokrat yang terhormat bisa dihukum setara pelaku korupsi kecil, bagaimana nasib pejabat lain yang juga mengambil keputusan besar di bawah tekanan politik?

Istilah terakhir dari publik mungkin adalah frustrasi: hukum tidak lagi berdiri di atas bukti, tetapi di atas impresi publik dan algoritma politik.

Tom tetap mempertahankan hak bandingnya, berharap bahwa tingkat berikutnya akan melihat kasus ini sebagai kemunduran moral hukum—bukan pembenaran hukuman.